Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend

Neueste Beiträge:

Arbeit als wortwörtlicher Fiebertraum?!

Seit geraumer Zeit jammert die deutsche Wirtschaft und ihre Vertreter über hohe Krankenstände. 15,1 Fehltage pro Beschäftigtem im Schnitt 2023. Das ist fast eine Verdoppelung seit 2007. Woher kommt der Anstieg? Und was kann man tun? Die Antwort des sogenannten...

Heraus zum Frauenkampftag!

Frauen und Männer: Gleiche Rechte, gleiche Chancen? Die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben stehen Frauen in dieser Gesellschaft nicht offen. Uns wird erzählt wie Mädchen zu sein haben, wie eine Frau sich verhalten soll. Auf TikTok werden wir mit...

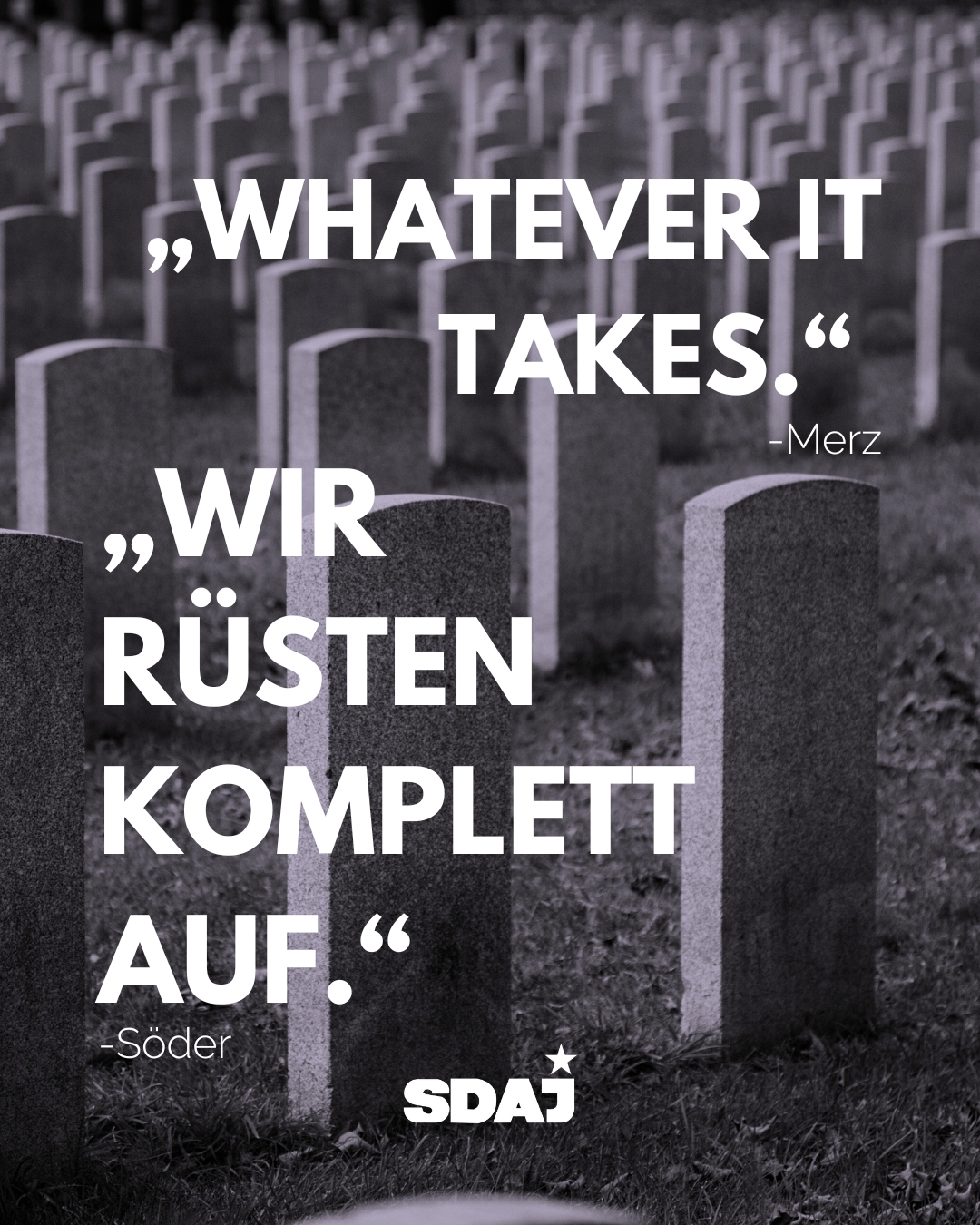

„Whatever it takes.“ – Merz „Wir rüsten komplett auf.“ – Söder

Es ist kaum möglich, das Ergebnis aus den Sondierungsverhandlungen von CDU/CSU und SPD besser zusammenzufassen als Friedrich Merz und Markus Söder. Denn es bedeutet vor allem eins: Hunderte Milliarden an Kriegskrediten. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse...

55 Tage mehr arbeiten für das gleiche Geld?!

Im Jahr 2025 ist heute, am 6.März, der „Equal Pay Day“. Dieser Tag findet jedes Jahr wann anders statt. Er markiert den Tag im Jahr bis zu dem Frauen arbeiten müssten, um bei ihren durchschnittlichen Löhnen dasselbe verdient zu haben, wie Männer durchschnittlich...

Angela Davis – Bis heute ein Leben für die Revolution

Schon früh erlebte sie den Terror der weißen Rassisten des Ku-Klux-Klans in ihrer Heimatstadt Birmingham in Alabama, der sich vor allem in Brandanschlägen und Lynchjustiz gegen die Bürgerrechtsbewegung äußerte. Während ihrer Studienaufenthalte in New York, Frankfurt...

2 Jahre Staatsverbrechen in Tempi – Solidarität und Kampfesgrüße an die Streikenden in Griechenland!

Anlässlich des Zugunglücks in Tempi vor 2 Jahren, bei dem 57 überwiegend junge Menschen starben, findet heute einer der größten Generalstreiks der letzten Jahre und Jahrzehnte in Griechenland statt. Die griechischen Monopole und ihre Regierung versuchen, die Schuld am...

Kwame Nkrumah – Sozialist und Kämpfer für ein unabhängiges, geeintes Afrika

Nach über einem Jahrhundert erst der Präsenz und später der Kolonialherrschaft Großbritanniens erlangte die „Kronkolonie Goldküste“ 1957 unter dem Namen Ghana ihre formale Unabhängigkeit. Damit war Ghana die erste Nation südlich der Sahara, die sich vom kolonialen...

Wahlverliererin: Arbeiterjugend

Die Ampel ist Geschichte, die Neuwahlen sind vorbei, die alte Politik wird bleiben. Denn das Ergebnis stand bereits vor den Wahlen fest: Deutschland soll bis 2029 kriegstüchtig werden, damit sich auch deutsche Konzerne bei der Neuaufteilung der Welt ihren Anteil unter...

Tarifverhandlung Bahn: Ein Desaster

Vergangenen Sonntag hat die Tarifkommission der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit dem Vorstand der Deutschen Bahn die Verhandlungen um einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen. Beide konnten sich auf eine schrittweise Erhöhung des Lohns um 6,5 %, einige...

Hanau ist überall! Der Staat ist Mittäter.

Heute vor 5 Jahren wurden Ferhat Unvar Hamza Kurtović Said Nesar Hashemi Vili Viorel Păun Mercedes Kierpacz Kaloyan Velkov Fatih Saraçoğlu Sedat Gürbüz Gökhan Gültekin bei einem rassistischen Anschlag in Hanau brutal ermordet. In Gedenken an unsere neun ermordeten...

Gegen ihre Repression – Solidarität mit DiEM25 & junge Welt

Die deutschen Behörden haben mit massivem Druck versucht, eine Veranstaltung mit der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese und der Generalsekretärin von Amnesty International, Julia Duchrow, in Berlin zu verhindern – nur weil sie über Palästina sprechen...

Amílcar Cabral und der Kampf gegen die portugiesische Kolonialmacht

Amílcar Cabral war einer der bedeutendsten Personen des antikolonialen Kampfes in Afrika. Er war Marxist, kämpfte sein Leben lang entschieden für die Unabhängigkeit von der portugiesischen Kolonialmacht – und wurde dafür von der portugiesischen Geheimpolizei ermordet....

Trauer und Wut angesichts der Ereignisse in München – Wir lassen uns nicht spalten!

Was ist passiert? Am Donnerstagmorgen raste in München ein Auto in die Streikdemo der ver.di-Kolleg*innen der Stadtwerke. Dabei wurden über 20 Kolleg*innen, teils lebensbedrohlich, verletzt. Unsere Trauer und Gedanken sind bei den verletzten und schockierten...

Die Ampel ist Geschichte – wir die Zukunft!

Unter diesem Motto ruft Fridays for Future Deutschland am 14.02., knapp eine Woche vor der anstehenden Bundestagswahl, zum Klimastreik auf. Zentral sind dabei zwei Erkenntnisse: „Die Welt steuert auf 3,1 Grad Klimaerhitzung zu“ und dass die bisherige Regierung nichts...

Was will eigentlich … die Linke?

Die Linke steht für: herrschaftskonforme „Friedenspolitik“ statt klarer antimilitaristischer Haltung – die Vermögensfrage wird gestellt, der Kapitalismus wird aber nicht grundsätzlich infrage gestellt. #wähldenwegdeswiderstands Krieg und Frieden Statt auf Aufrüstung...

Was will eigentlich … Volt?

Zuallererst … Was ist eigentlich Volt? Volt versucht sich als besonders „cool“ und „neu“ zu verkaufen. Das Wahlprogramm liest sich wie von einer teuren PR-Agentur geschrieben und umfasst alle erdenklichen Buzzwords, die bei jungen Menschen vermeintlich gut...

„Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen“

Gegen AfD, Sozialabbau und Militarisierung! Die Unzufriedenheit in diesem Land nimmt immer weiter zu: steigende Preise, Stellen- und Sozialabbau, fehlender bezahlbarer Wohnraum, Aufrüstung, Kriege und Krisen und eine fehlende Perspektive. Während viele nicht wissen,...

Was will eigentlich … die FDP?

Die FDP steht für: Reichenpolitik Schwächung der Arbeiterrechte die Militärlobby Sozialabbau Krieg und Frieden Die FDP konzentriert sich klar auf eine Politik der Aufrüstung, sie befürwortet eine deutliche Stärkung der Bundeswehr und setzt auf eine engere...

Alle Züge stehen still – wenn Dein starker Arm es will!

EVG-Forderungen und Bahn-"Angebot" Am 23. Januar legte die EVG ihre Forderungen für die Tarifrunde bei der Deutschen Bahn vor. Während die EVG 7,6 % Lohnerhöhung und eine zusätzliche Lohnerhöhung für Schichtarbeitende verlangt, beleidigt die Bahn ihre Arbeiterinnen...

Wofür stehen eigentlich … die Grünen?

Die Grünen stehen für: Umverteilung von unten nach oben Profite statt Klimaschutz Aufrüstung Waffenexporte Krieg und leere Versprechungen #wähldenwegdeswiderstands Krieg und Frieden Überraschenderweise fordern die Grünen in ihrem Wahlprogramm für den...

Neues aus den Gruppen

Gruppenkarte

finde die SDAJ Gruppe in deiner Nähe!